2018.11.27(火)放映

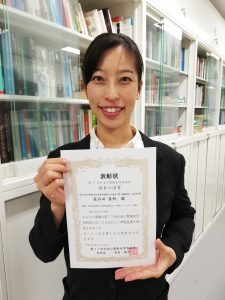

牛好きがきっかけで北海道に渡り、獣医師になった金森さんは、牛の健康を守る仕事をしていくうちに、酪農の現場で働く人たちの精神的苦痛、困難を目の当たりにします。大好きな町の人たちの心の健康を守るために自分に何ができるのかを考えた金森さんは、研究者の道を選び、本学科にて農村地域の精神的健康の社会的決定要因について研究を行っています。定期的に北海道に赴いて調査をしたり、勉強会を開催し、地域の人々の心の健康問題の解決のために研究と社会貢献活動をしています。

テレビで放映された主な内容は、金森さんが獣医師を辞めて本学で学ぶようになったきっかけ、酪農家の女性たちのために開催した心の健康を考える勉強会、本学での研究の様子でした。

金森さんはこうした研究や実践を通じて、地域の人々の活動を側面からサポートしていきたいと考えています。

金森さんの出演したニュース番組のリンク(最長で12/4まで見られます)

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20181127/0005954.html